种子是农业的“芯片”,种业是保障粮食安全的源头,种子是我国粮食安全的关键。只有用自己的手攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗,才能实现粮食安全。

中国第二届优质稻米博览交易会上张潜与袁隆平院士等专家合影

“好好学习,长大别当农民。”这是辽宁中聚生态农业科技开发有限公司负责人张潜,从小到大听到的最咬耳的一句话。而如今,到了不惑之年的他逆梦而行又回归田间地头成为了“新农人”!这个“新农人”的身份,缘起2003年湖南长沙中国第二届优质稻米博览交易会上,这是他第一次见到袁隆平院士,老爷子的坚毅、从容、执着给他留下了深刻的难以磨灭的印象。 而2018年再次长沙的商务考察,张潜有幸面见袁老,亲耳聆听老人家在我国盐碱地上的宏伟志愿,近距离感受袁老深深的家国情怀,这使他热血沸腾,并主动请缨希望在家乡盘锦开展耐盐碱水稻的筛选试验及推广种植。2019年10月27日,由盘锦市政府主办,盘锦市科协、盘锦高新技术产业开发区承办的辽宁中聚生态农业科技开发有限公司北方耐盐碱水稻“袁隆平院士工作站”揭牌仪式在湖南长沙国际酒店,从袁隆平院士和高新区领导共同揭牌的那一刻起,张潜的后半生之“袁”已是注定。

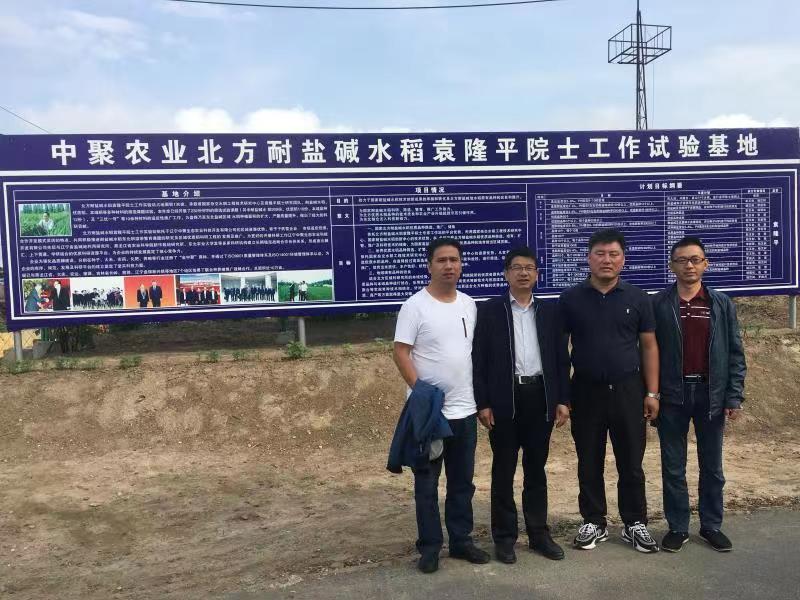

2020年,坐落于大洼区新兴镇腰岗子村的辽宁中聚生态农业科技开发有限公司北方耐盐碱水稻袁隆平院士专家工作试验基地在各级政府的支持下建立,标志着盘锦市在引进院士专家等高层次创新人才,推进产学研深度合作,促进科技成果转化与应用等方面能力水平显著提升。目前,北方耐盐碱水稻专家工作站通过两年的耐盐碱材料的筛选试验,盐份浓度为3‰水稻材料的种植技术已经趋于稳定成熟,盐份浓度为6‰水稻材料的稳定筛选试验产量稳中有升,盐份浓度为9‰的冲刺性试验处于同纬度国内领先水平。这意味着,耐盐碱水稻在我国北方的盐碱土地上初步具备了推广意义和价值,并已逐步开启将新兴镇53000亩土地打造为全域优质稻繁育及推广种植基的产业化推广和商业化运营进程,同时也预示东北盐碱水稻的开发与利用开始纳入国家农业发展战略的序列中。

科技是第一生产力,张潜在与专家团队深入开展合作的同时,积极开展外部区域科研合作,先后与辽宁省盐碱地利用研究所、黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所、东北农业大学建立了长期的战略合作关系。同时,按照“政府+企业+科研+农户”的四维供需模式,与国有资本展开北方耐盐碱水稻的产业化联合推广种植,向袁隆平院士心愿遗志“一亿亩盐碱地改造整治目标”迈进。

有梦想,成功就在前方!化滩涂为良田,盐碱地里稻花香,是袁隆平院士生前的第三个梦想。如今的张潜,已是盐碱地上地地道的一位“新农人”。没有他人羡慕的繁华,只有无人问津的坚持!张潜说“看似做了很多,其实很少,因为自身的能力是有限的。看似做的很少,却得到很多,因为付出不仅是舍得,更是袁隆平等老一辈科技工作者十年磨一剑、久久无私奉献精神的弘扬。我只是做了我认为该做的事。”期待让“亿亩荒滩变良田”计划的早日实现!

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,

请您来信来电(024-23187042)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。